beA-Update 3.27

beA-Update 3.27:

Aktualisierung der beA-App

Bundesrechtsanwaltskammer

beA-Update 3.27:

Aktualisierung der beA-App

beA-Update 3.26:

Korrespondenz mit Mandanten über „Mein Justizpostfach“ (MJP)

Ab 1. Juli 2024 werden die alten Sicherheitstoken gesperrt!

Höchste Zeit für den Austausch der Sicherheitstoken. Als Sicherheitstoken wird entweder die beA-Karte (=Hardware-Zertifikat) oder das beA-Software-Zertifikat bezeichnet.

Als Hardware-Zertifikate existieren die beA-Karte für Anwälte (Postfachinhaber) und die beA-Karte für Mitarbeiter oder Mitarbeitende, wie sie auf der Startseite der beA-Webanwendung jetzt bezeichnet werden:

Der Austausch der beA-Karten für Rechtsanwälte erfolgte mit viel Aufwand im Jahr 2023. Aufgrund technischer Erfordernisse werden nunmehr auch beA-Karten für Mitarbeitende (MA) und die beA-Software-Zertifikate ausgetauscht. Vgl. hier:

https://bea-abc.de/blog/bea-update-3-20-admin-zugang-wird-benoetigt-2/

Klickt man auf die „Wichtigen Hinweise“ auf der beA-Anmeldeseite wird auf die beA Supportseite verlinkt und es kommt ein Hinweis:

„Der Abschluss des Versands durch die Bundesnotarkammer bedeutet, dass für alle bisherigen beA-Karten Mitarbeiter (Kartennummer beginnend mit 3) jeweils eine neue beA-Karte Mitarbeiter (Kartennummer beginnend mit 8) vorliegen sollte.

Die alten beA-Karten Mitarbeiter werden in absehbarer Zeit nicht mehr nutzbar sein, da diese von der Bundesnotarkammer gesperrt werden. Der Zeitpunkt wird rechtzeitig bekanntgegeben.“

Erst in einem Newsletter der BNotK erhält man nähere Informationen:

„Um alle Mitarbeitenden zeitnah mit Karten der neuesten Generation zu versorgen, wurde der Tauschprozess seit Februar 2024 beschleunigt. Etwa Mitte März 2024 werden alle betroffenen beA-Karten Mitarbeiter ausgetauscht sein. Damit hat die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer seit August 2023 ca. 36.000 beA-Karten Mitarbeiter getauscht.“

Die Anzahl der beA-Karten MA stimmt nachdenklich, wenn man bedenkt, dass bei ca. 165.000 Rechtsanwälten (Quelle: Mitgliederstatistik der BRAK zum 1.1.2023) lediglich ca. 36.000 beA-Karten MA ausgetauscht wurden. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass trotz eindringlicher Hinweise (vgl. z.B. hier:

https://bea-abc.de/blog/coming-soon-bea-update-3-18/

viele Rechtsanwälte § 26 RAVPV immer noch ignorieren.

Die BNotK informiert weiterhin, dass seit Mitte November 2023 etwa 17.000 beA-Software-Zertifikate ausgetauscht wurden. Alle Software-Zertifikate, auch diejenigen, die noch nicht unmittelbar ablaufen, werden ausgetauscht, um auf eine zukunftssichere Schlüssellänge nach dem Stand der Technik zu wechseln. Der Ablauf der technischen Gültigkeit eines Zertifikats oder sicherheitsrelevante Änderungen hinsichtlich der empfohlenen Schlüssellänge haben auf das Vertragsverhältnis keinen Einfluss. Der Vertrag über ein beA-Software-Zertifikat verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht sechs Wochen vor Ablauf gekündigt wird.

Zum Austausch der beA-Softwarezertifikate hat die BNotK weitere Informationen hier bereitgestellt:

https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/tausch-bea-softwarezertifikate

Für die Hinterlegung des neuen Software-Zertifikats im beA hat der beA Support eine Übersicht der einzelnen Schritte veröffentlicht:

Fazit: Überprüfen Sie zeitnah, ob in Ihrer Kanzlei Handlungsbedarf besteht.

Viele beA-Nutzende verzweifeln, weil es immer wieder vorkommt, dass die beA-Karte nicht erkannt wird.

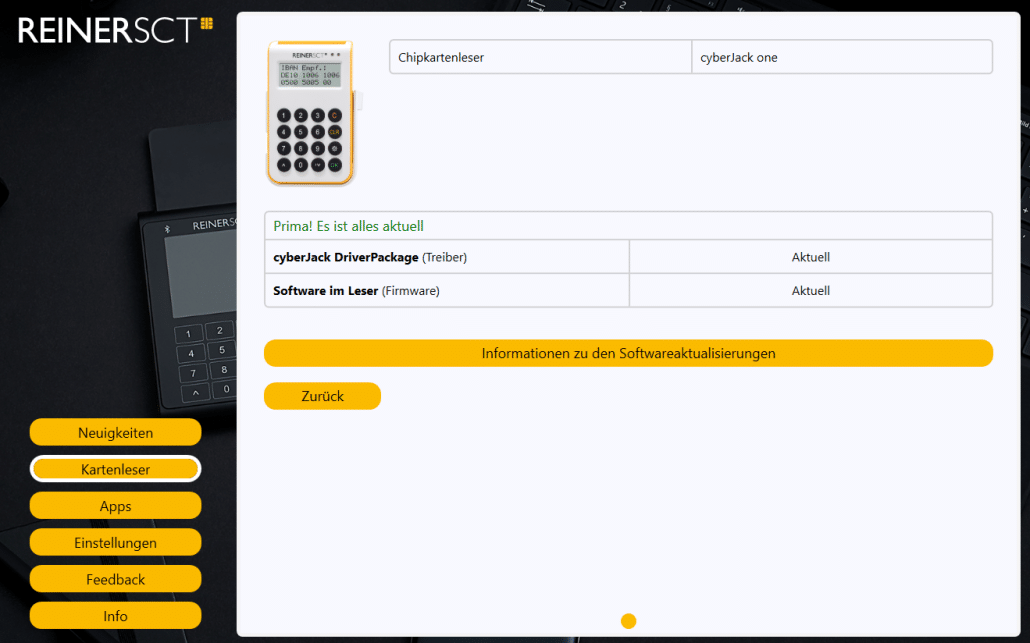

Abhilfe schafft das neue cyberJack ControlCenter von REINERSCT (für Windows-Nutzer: REINER SCT schreibt dazu:

„Für die Betriebssysteme macOS und Linux steht kein cyberJack® ControlCenter zur Verfügung. Ein Firmwareupdate/-upgrade ist daher mit diesen Betriebssystemen nicht möglich. Eventuelles Update kann einmalig mit Windows durchgeführt werden. Die Nutzung mit macOS oder Linux ist anschließend möglich. Sollten Sie keinen Zugriff auf einen Windows-Rechner haben, können wir gerne ein Update/Upgrade für Sie durchführen. Die anfallenden Kosten/Versandkosten werden Ihnen in die Rechnung gestellt.“).

Bislang war der cyberJack Gerätemanager im Einsatz. Im Beitrag „Hilfe, mein beA funktioniert nicht mehr! – Update vom 31. März 2021 haben wir darauf hingewiesen, dass man mit dem cyberJack Gerätemanager prüfen kann, ob ein Update des Kartenlesegeräts erforderlich ist.

Wechseln Sie (sofern Sie REINER Kartenlesegeräte einsetzen), jetzt auf das neue cyberJack ControlCenter:

Achten Sie darauf, dass die Installation mit Administrator-Rechten erfolgt (rechte Maustaste „Als Administrator ausführen“.

Unser Beispiel zeigt den cyberJack one, das neueste Lesegerät aus der cyberJack-Familie.

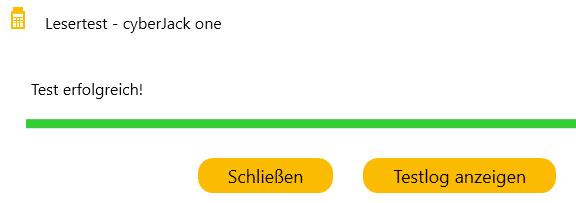

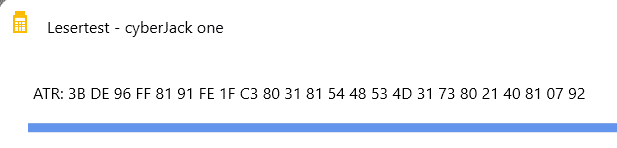

Führen Sie den Lesertest durch.

Während des Tests zeigt sich kurz eine Zeile mit verschiedenen Zahlen:

Die Kennung: DE 96 zeigt an, dass der Kartenleser in Ordnung ist und die beA-Karte erkannt wird.

Jetzt müsste das Anmelden beim beA oder das Anmelden beim Kundenportal der BNotK zum Tausch der beA-Software-Zertifikate oder der beA-Mitarbeiterkarten funktionieren.

Sollte es Probleme geben, empfiehlt der Support der BNotK, ggf. die RFID Funktion beim cyberJack RFID komfort oder cyberJack RFID standard auszuschalten.

Der beA-Support hat darüber informiert, dass noch im Jahr 2023 alle Software-Zertifikate (SW) ausgetauscht werden sollen. Grund ist die Gültigkeit der seit beA-Beginn ausgegebenen SW einerseits und zum anderen sollen alle (auch die noch gültigen SW) zeitnah ausgetauscht werden, um auf eine zukunftssichere Schlüssellänge zu wechseln.

beA-Software-Zertifikate sind lediglich Dateien, die lokal auf dem Rechner oder einem USB-Stick gespeichert werden, im Gegensatz zu den Hardware-Zertifikaten (HW) = beA-Karten.

Für den Austausch hat die Zertifizierungsstelle der BNotK eine umfangreiche Anleitung zur Verfügung gestellt:

https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/tausch-bea-softwarezertifikate

Auch der beA Support informiert:

https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/tausch-bea-software-zertifikate

Wichtig: Solange das aktuell verwendete SW noch gültig ist, sollten Sie handeln. Die BNotK beabsichtigt, die derzeit bestehenden Zertifikate im Jahr 2024 zu sperren und vorher darüber zu informieren.

Haben Sie bislang noch gar kein SW verwendet, können Sie nach Eingabe Ihrer SAFE-ID (im beA-Portal beim öffentlich zugänglichen Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis) neue SW für 4,90 € netto p.a. über diesen Link bestellen: https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/signaturkartenbestellung/wizard/beA

Praxishinweis: Häufig hat sich über die Jahre der beA-Nutzung eine Vielzahl von SW angesammelt, über deren Verbleib und deren Nutzer ggf. der Überblick fehlt. Nehmen Sie den Austausch der SW zum Anlass, hier „aufzuräumen“ und einer unbefugten Benutzung einen Riegel vorzuschieben.

Wenn Sie Anwaltssoftware einsetzen, klären Sie, ob und ggf. welche Besonderheiten zu beachten sind. In der Regel verwenden die Hersteller SW, um Nachrichten aus dem beA abzuholen und zu versenden. Da diese automatisiert abgeholt werden ist in jedem Fall ein aktuelles SW erforderlich.

Die Firma Soldan bietet Unterstützung beim Tausch des beA SW an: https://digitalekanzlei.de/bea-zertifikats-tausch/

Mit beA-Newsletter Nr. 9/2023 vom 29.11.2023 weist die BRAK auf die bevorstehenden Änderungen und Fehlerbehebungen hin.

Letzte Chance: Im Zuge des beA-Updates 3.2 gab es noch eine Übergangsphase zur Umstellung der Basiskomponente. Jetzt muss die Basiskomponente aktualisiert werden, sonst kann beA nicht mehr verwendet werden. Die neue Version ist 3.4.3.

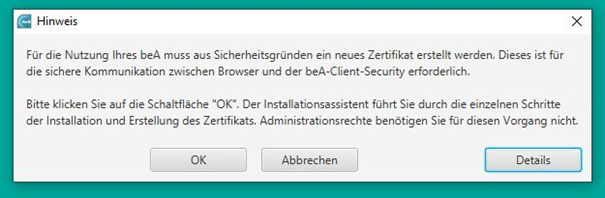

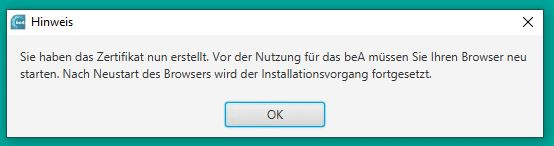

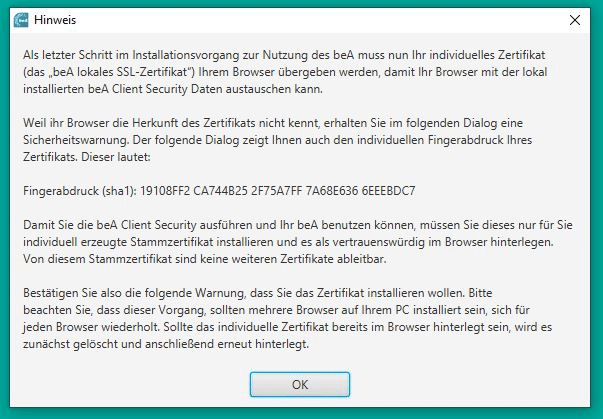

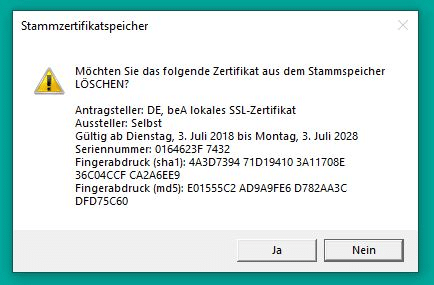

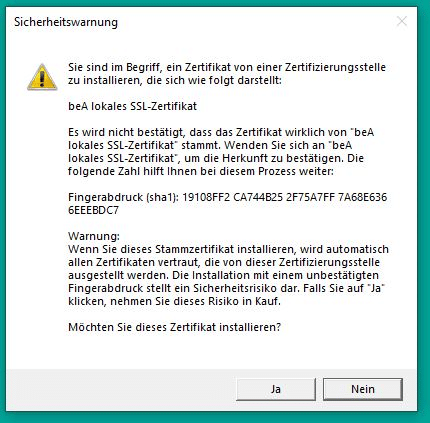

Für den sicheren Datenaustausch zwischen Browser und beA Client Security wird ein lokales Zertifikat benötigt. Dieses Zertifikat ist aufgrund einer Vorgabe des BSI zur Erweiterung von Schlüssellängen erforderlich. Es muss zwingend installiert werden.

Es werden folgende Schritte benötigt:

Nach Klick auf den Button „Ja“ wird die beA Client Security initialisiert und gestartet. Wer unterschiedliche Browser nutzt, muss diese Installation für jeden Browser wiederholen.

Wer Benachrichtigungsmails eingestellt hat, kann daraus direkt in die beA-Webanwendung gelangen. Allerdings bleibt das Anmeldeprocedere gleich. Wer die beA Client Security nicht im Hintergrund laufen lässt, muss diese dann manuell starten (bekommt jedoch einen Hinweis eingeblendet, dass dieser Schritt noch fehlt). Das Anmelden geht nur, wenn sich eine berechtigte Person anmeldet. Wenn Nutzerrechte fehlen, erscheint eine Fehlermeldung.

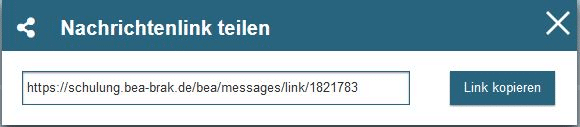

Wird dieser Button angeklickt, erscheint ein Link:

Dieser Link kann dann, z.B. per E-Mail, weitergeleitet werden. Jedoch können nur berechtigte Nutzer diese Nachricht nach Anmeldung im beA lesen.

Wie immer werden einige bekannte Fehler beseitigt. Einzelheiten sind hier: https://portal.beasupport.de/release-information nachzulesen.

FAZIT: Zwei Wochen vor Weihnachten freuen sich sicher alle Nutzenden über dieses „Nikolaus“-Geschenk, zumal in den meisten Kanzleien zum Jahresende häufig „Land unter“ herrscht. Über den noch in 2023 erfolgenden Austausch der beA-Software-Zertifikate lesen Sie in einem separaten Beitrag.

Mehr als 50 Teilnehmer haben am Online-Workshop teilgenommen.

51 % der Teilnehmer waren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 49 % waren Mitarbeiter*innen.

Davon nutzten 35 % das beA nur passiv, 22 % passiv mit elektronischem Empfangsbekenntnis, 43 % nutzen das beA bereits aktiv.

Ein Feedback: “ …ich danke Ihnen für die informative Schulung, an der ich gestern hier in HH (Online) teilgenommen habe.

Ich nutze beA bereits und war eigentlich der Meinung die pdf´s richtig zu scannen (mit Durchsuchungsmöglichkeit)…..

musste aber feststellen,dass das zumindest nicht bei allen der Fall war…“

Damit Sie gewappnet sind, falls das Gericht Ihre Nachrichten moniert, zeige ich anhand des nachstehenden 4-seitigen Schreibens des Arbeitsgerichts Hamburg auf, wie Sie diese Fettnäpfchen umgehen können:

Analog zu § 130a Abs. 2 ZPO: „Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein.“

Das Gericht weist darauf hin, dass die eingereichten Dokumente, sowohl die Klageschrift, als auch die Anlagen K1 bis K4, nicht zur Bearbeitung geeignet sind:

Das Arbeitsgericht weist darauf hin, dass der Eingang der vorgenannten elektronischen Dokumente unwirksam ist. Gleichzeitig erfolgt der Hinweis, dass der Absender den Mangel heilen kann, wenn er das Dokument unverzüglich in einer zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich übereinstimmt.

Nun folgen die Hinweise auf die technischen Rahmenbedingungen:

Jetzt kommen die Hinweise auf das zulässige Dateiformat PDF und ggf. zusätzliches TIFF:

sowie die Hinweise, dass alle für die Darstellung des Dokuments notwendigen Inhalte (insbesondere Grafiken und Schriftarten) in der Datei enthalten sein müssen: